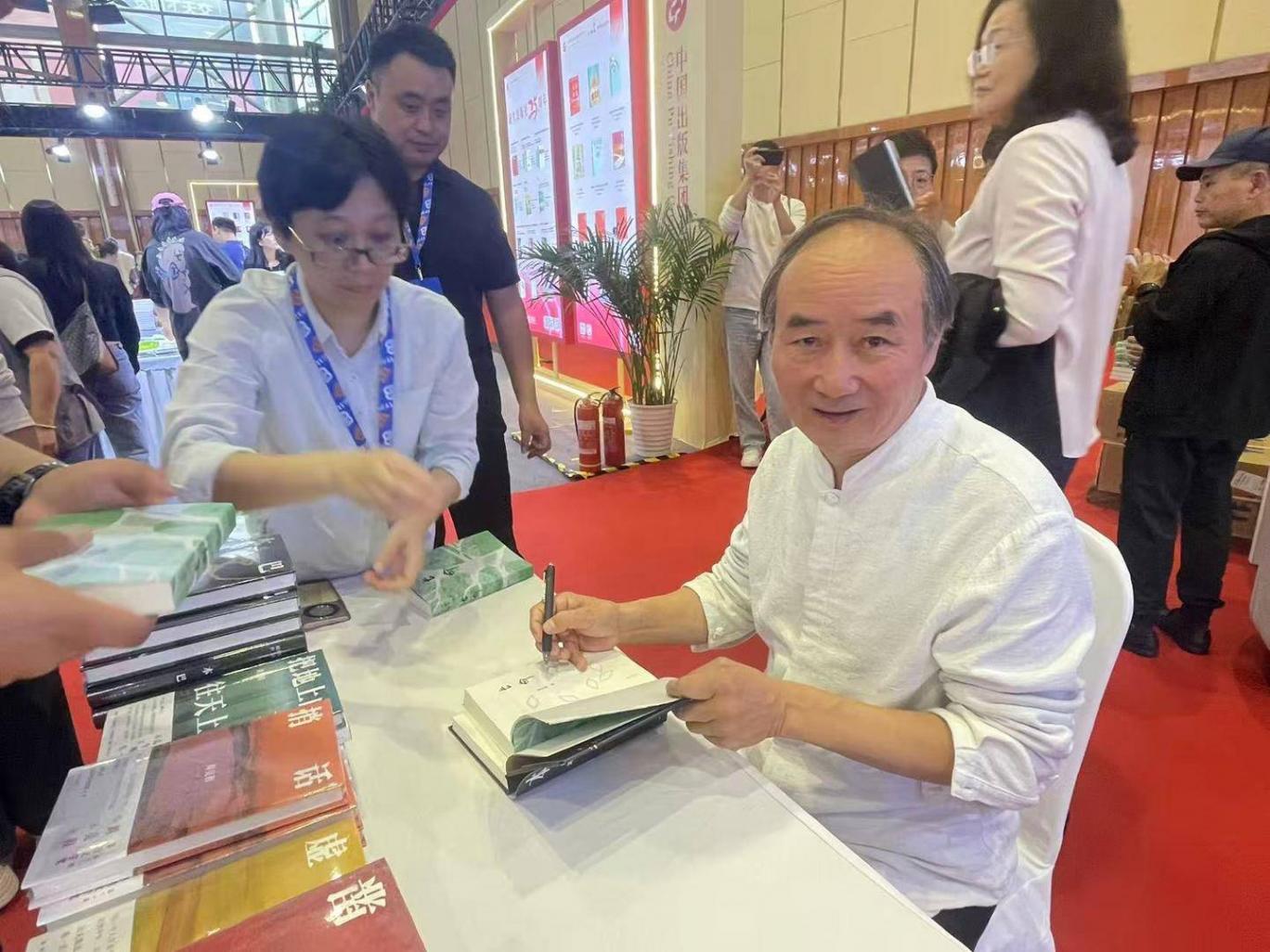

10月18日下午,茅盾文學獎得主劉亮程來到2025天府書展,舉行“一個人的村莊,每個人的長命——劉亮程《長命》讀者見面會”。劉亮程的《長命》,被許多讀者稱為劉亮程“最好讀、也最動人”的小說。在分享會現場,紅星新聞記者看到,手捧新書等待簽售的讀者大排長龍,甚至到下一場活動即將開始時也還未散去。

排隊等待簽售的讀者

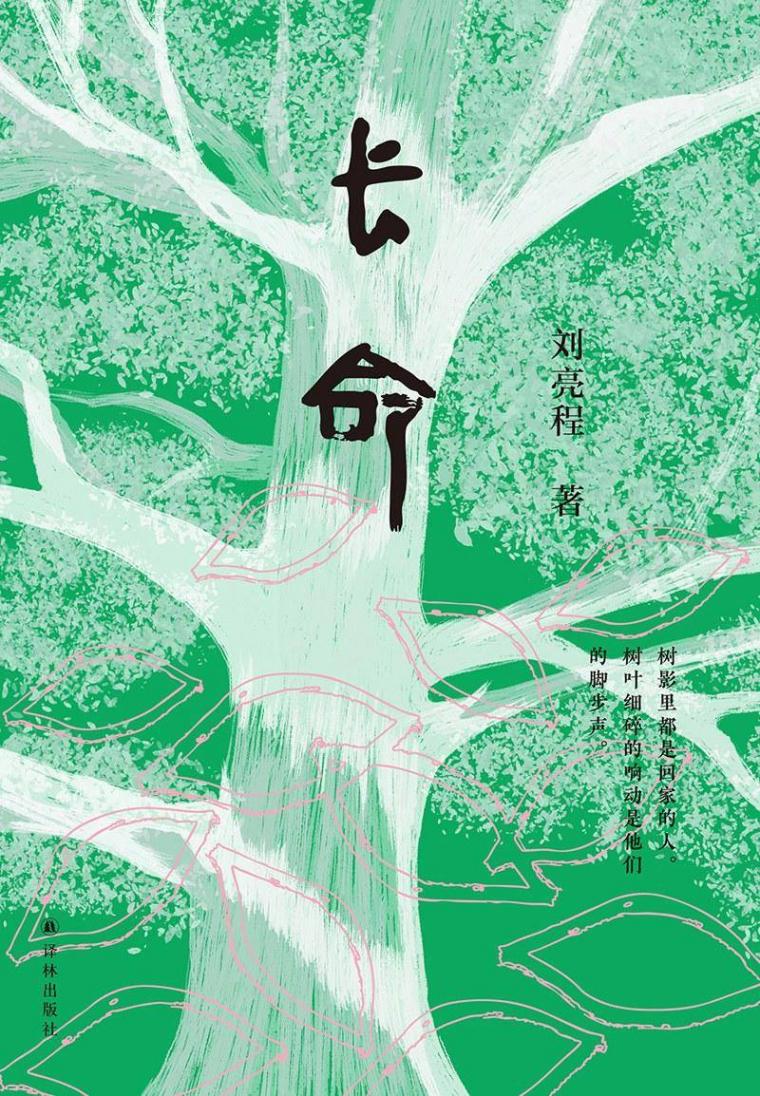

在劉亮程的創作譜系中,《長命》尤為獨特。《一個人的村莊》是他年輕時的作品,充滿飛揚的想象與詩意。《鑿空》是劉亮程希望“收藏”起來的鄉村現實。再之后的《捎話》與《本巴》,他再次將故事背景懸置于遙遠時空,似乎遠離現實當下。如今在《長命》里,劉亮程透過主人公郭長命與神婆魏姑的雙重視角,構筑了一個現實與超現實交織的村莊世界。

“《長命》是我的天命之作。”劉亮程說,這部書也只有在六十歲的時候才能寫。一個人的生命到了一甲子,才會去考慮生命漫長的鏈條,“長命是我自己的命,是那一村莊人的命,是這一百年來跟我們同樣生活在這片大地上的一個部族、一個民族的命。生命并不是短短百年,而是祖先的千年和子孫的萬世,這就叫千秋萬代中國人的厚土長命。”

劉亮程正在給讀者簽售

村莊,是劉亮程創作的母題,但《長命》與《一個人的村莊》不同。在《一個人的村莊》里,人畜共生萬物有靈的鄉土世界,在《長命》里,劉亮程呈現出一個人與亡靈共處、彼此相依的鄉村世界。

劉亮程將《長命》視為現實題材,但他也坦言:“一個詩人,會尋求老老實實的現實嗎?我抵擋不住從天而降的情思,站在齊腰的塵土里,接住那個我想象的現實。”劉亮程的《長命》來自一個真實的故事。某年村里發洪水,沖出一部郭氏家譜,家譜記載,郭家一百多年前曾遭滅族,一位母親帶著孩子逃到新疆,此后一百多年,又繁衍成如今的大家族。“一百年,三代人,那些故事還在民間言說中,那些后人的恐懼也還沒過去,還被一代一代地繼承。”

在劉亮程看來,文學寫作其實就是一場“喚鬼術”。他說,在我們心中總是藏著很多我們懷念的人,這些都是鬼;小說中那些已經變成塵土的人物,他們也是鬼。“我們每塑造一個文學人物,其實都是在喚醒一個靈魂,喚醒一個早已不存在的人。”

這是一場浪漫的文學比喻。劉亮程說,每當他寫一個已經死亡的人時,便知道他在自己的文學中活過來了,然后再重新死亡一次:“我們用文學給他起名,給他日月,給他生活。每一個成功的人,每一個被大家記住的文學人物,就是從一個靈魂開始的吧。他們沒有身體了,我們給他塑造身體;他們沒有時間和歲月了,我們在文學中給他時間、歲月;他們沒有親人了,我們把走散的親人叫來在這里,讓他們再過一場人的日子,讓他們活著,也讓他們再次死去。”

在劉亮程眼里,《長命》是愛情故事、親情故事,是家族興衰史,也是一部飽含恐懼的故事。他表示,自己現在經常會在文學里和時間較勁。小說中有這樣一段情節:一家三口開車出了車禍,死后魏姑便看見這一家人的魂一直在路邊,小女孩牽著父母的手一直說“我們不能朝前走,我們朝后走”。只要未到出車禍的那段時間中去,車禍便未曾發生,他們一家人都還活著。

“我經常會固執地讓時間回流,或者讓時間停留在那些悲劇未曾發生前的歲月中。”劉亮程說,文學有讓時間回流的能力,可以讓時間回溯到災難之前的歲月里。正因為如此,《長命》也是他寫得最溫暖的一本書。“我到了60歲,可能心境漸老、漸柔軟、漸溫情,有些篇章也是含著淚去寫,但我永遠不會讓讀者流淚,因為我知道,流淚是最淺的表情,最深的感動在心中,如雷聲滾過。”