日前,中山大學陳斯鵬教授編著的《新見金文字編(2000—2019)》正式出版。作為2012年初版的增訂本,這本耗時多年增訂的著作,不僅把21世紀前20年新發現的金文“一網打盡”——僅2010到2019年的新出金文就有2500件左右,更像一把“鑰匙”,解開了不少困擾學界多年的古文字謎題,為研究商周青銅銘文提供了更全面、更精準的參考。

《新見金文字編(2000—2019)》,陳斯鵬編著,中西書局2025年8月出版。

誕生與升級:從課堂需求到“十年之約”

這本書的緣起,要從2007年陳斯鵬教授的一堂課說起。當時他在中山大學主講“青銅器銘文研究”,發現學生們常用的參考資料——容庚先生的《金文編》及后續校補著作,跟不上21世紀以來新出土的金文節奏。“很多新發現的青銅器銘文,在舊書里查不到,研究起來特別不方便。”于是,他萌生了編一本“新金文字典”的想法。

2012年,《新見金文字編》初版問世,立刻成了古文字研究者的“手邊書”:每個字下面都標注著出自哪件青銅器、屬于哪個時代、原文里怎么用,還附上陳教授對疑難字的考證分析。但書剛編完,陳斯鵬就埋下了一個“十年之約”:“金文資料更新太快,估計每十年就得大改一次,才能跟上研究進度。”

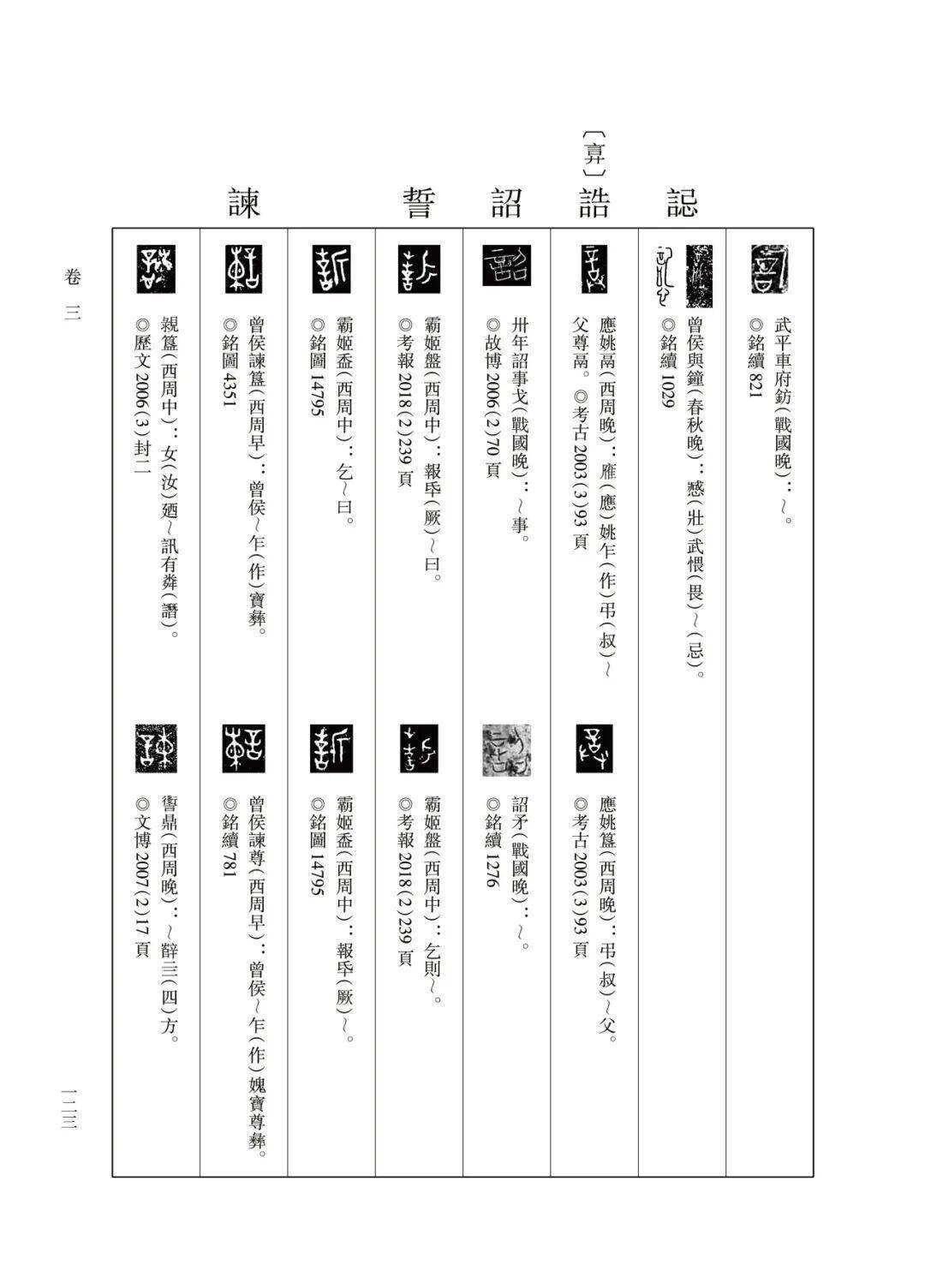

沒想到這個預判很快應驗——2010到2019年,新出金文的數量比前十年還多,光沒見過的“新字”就多了不少,學界的研究成果也層出不窮。“要是不及時整理,這些新發現就沒法被更多人用上。”從定下增訂計劃到最終出版,陳斯鵬教授和團隊又花了數年,把書的體量幾乎翻了倍:總字數從77萬字增至150萬字,正編收錄的單字從1425個增至2230個,新增的817個字頭里,436個是此前金文中從未出現過的“新字”;就連暫時認不出的“待釋字”,也從83個補充到205個,盡可能網羅了前20年的新資料。

啃下“硬骨頭”:認生字、改錯誤、篩資料

增訂過程遠比初版更難,陳斯鵬把最棘手的挑戰總結為三塊“硬骨頭”,其中最耗心力的就是“認生字”——疑難字考釋。

“寫論文可以只挑自己有把握的問題說,但編字編不行,每個字都得有說法,不能繞著走。”陳斯鵬說,新增的2500件金文里,藏著不少長得奇怪的字,有的連前輩學者都沒定論。學生們能幫忙整理資料,但核心的釋字環節,只能他自己“死磕”:為了一個字,要翻遍幾十本古籍和研究文獻,對比不同時期的金文寫法,梳理出能說服人的證據鏈。“快的話幾天能有眉目,慢的話卡幾個月,甚至幾年都有可能,這也是書稿改了又改、一再延后的原因。”

除了認生字,訂正初版的錯誤也很關鍵。比如初版附錄中“

”形字,過去學者猜它是“環”“雍”“呂”等十幾種說法,都沒實錘,只能歸到“待釋字”里。這次增訂時,新發現的金文“豫”字幫了大忙——“豫”的左半邊正是這個神秘字形。“‘豫’以它為聲旁,一下子就確定了,它其實是‘予’字。”陳斯鵬說,這個突破不僅讓“予”字有了明確歸屬,還能幫著解讀更多和“予”相關的古文字、古文獻,用處不小。

還有些初版誤收的“問題銘文”也被清理出去。“有些青銅器不是科學發掘的,上面的銘文可能是假的。”陳斯鵬解釋,這次增訂時,他們逐一核查資料,把初版里幾件存疑的銘文刪掉,“這對于確保資料的可靠性至關重要。”

至于資料篩選,陳斯鵬教授有個簡單的標準:沒見過的新字、寫法特別的字,一律收錄;早就認識的字,就挑能體現時代變化、用法特別的例子——比如同一個字在西周、春秋、戰國的不同寫法,這樣讀者能清楚地看到文字的演變過程。“所有資料均來自公開發表的書刊,力求全面反映金文形體與用法的演變。”

解“文字謎”:從青銅器名到“達殷”釋義

這本增訂本不光是“資料集”,還解決了不少學界爭論已久的“文字謎”。

比如金文中器物名稱前常出現一個以“鼎”“爿”(或從“肉”從“刀”)為核心構件的修飾語。過去有人說它是“將”,有人說它是“肆”(古代祭祀時解牲的儀式),但“肆”只能和食器有關,無法解釋其修飾酒器、水器的用法。“這個問題一直沒有定論。”陳斯鵬說,這次增訂時,新發現的幾件金文幫了忙:曾仲姬壺上,有個“從爿從酉”的字修飾“壺”;景之朝鼎上,“從爿從酉從止”的字修飾“彝”;還有夆子詹的簠和壺,用“從爿從言”的字來修飾。“這些字都帶‘爿’,又都用來修飾器物名,肯定是同一個詞的不同寫法。”結合古人“從爿”的字常讀“將”的習慣,陳斯鵬確定這個字該讀“將”,表示“將享已故之人”,意思是“用來祭祀已故之人的器物”,這下不管修飾什么器型都說得通了。

就連“達”“諫”這種看似常見的字,增訂本也挖出了新解讀。比如金文里常出現“達殷”,過去有人說“達”是“通”,有人說讀“撻”,但新發現的曾侯與鐘上有“達殷之命”,“通命”講不通,“命”為抽象概念也不可“撻”。“有學者推測‘達’可能是‘替代’的意思,這是一個很大的突破。”陳斯鵬進一步查證,發現《說文解字》里“達”和“迭”(迭代、更替)可以互通,“所以‘達殷’其實是‘迭殷’,指更替殷商的天命,這樣就順理成章了。”

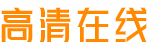

還有“諫”字,近年有人說該改釋為“敕”,但陳斯鵬不認同:“‘諫’是‘言’字旁加‘柬’,字形很明確;而且清華簡里和‘諫’對應的是‘柬’,‘柬’根本沒法讀成‘敕’。”他研究發現,“諫”在金文中有“治理”的意思,還能用于訴訟場景,比如“諫訊有粦(譖)”,結合“柬”和“簡”(簡)常通用的規律,他推測這里“諫”可讀“簡”,意思是“核驗”,和《尚書·呂刑》里“五辭簡孚”(用五種供詞核驗實情)的“簡”正好呼應。

《新見金文字編(2000—2019)》對“諫”字挖出了新解讀。

陳斯鵬教授對南都記者表示,作為涵蓋21世紀前20年新見金文的總結性著作,《新見金文字編(2000—2019)》不僅聚焦金文本身,還結合清華簡、安大簡等楚簡研究成果,具有鮮明的開放性與前沿性。“《新見金文字編》的增訂工作永不會止步。”他說,“新書剛出,材料已滯后數年,新一輪增訂即將啟動。”

陳斯鵬,中山大學中文系教授、博士生導師,主要從事古文字與出土文獻研究。著有《楚系簡帛中字形與音義關系研究》《簡帛文獻與文學考論》《新見金文字編》《卓廬古文字學叢稿》《卓廬剩墨:陳斯鵬書法選》《立本探源——古文字書法》等。

面對面——

陳斯鵬:編字編像“掃雷”,每一個疑難字都是待解的謎題

南都:您提到疑難字考釋耗時久,有沒有哪個字的解決過程讓您印象特別深?

陳斯鵬:“予”字吧。初版時,甲骨文、金文中那個“

”形字有“環”“予”“雍”“蛤”“呂”“宮”等十幾種說法,以“雍”“環”二說影響最大,但其實都缺乏直接證據,所以初版時,我把它當作存疑字放在附錄。增訂時看到新出金文里的“豫”字,左旁就是這個形,可以證它就是“予”字,所以這次增訂本就把它調入正編了。“予”字在古文字資料中牽涉甚廣,它的釋出對于“予”字本身的歷史源流、相關字的結構分析,以及相關文本的理解,都具有重要的意義。不過,這還沒完,我在按語中提出一個初步意見,懷疑“予”字本象房舍勾連之形,為“序”和“舍”之共同初文。這個問題還有待深入論證。這種從存疑到確證,再到深挖本義的過程,就是考釋的魅力,也最耗精力。

南都:近年來,古文字研究領域有哪些新的研究方向和熱點話題?《新見金文字編(2000—2019)》在這樣的研究環境下,處于怎樣的位置,又將產生怎樣的推動作用 ?

陳斯鵬:古文字領域的研究熱點,往往與重要新材料的出土緊密關聯。最近二三十年,熱度最高的當數戰國楚簡研究——尤其是清華簡、安大簡等一批珍貴簡牘公布后,一直是學界關注的核心。目前還有好幾批新出的重要楚簡資料待公布,未來必然會掀起新的研究熱潮。

相比楚簡,新見金文的研究熱度雖稍遜一籌,但也是當前學界關注度較高的領域。《新見金文字編(2000—2019)》在新見金文研究里,算是具有全局性和總結性的核心著作:它不局限于金文本身,還會結合楚簡研究等最新成果來破解金文釋讀難題,既有開放性,又能緊跟前沿。相信這本書能為古文字學的整體發展提供積極助力。

南都:在數字化時代,古文字研究面臨著新的機遇和挑戰。您認為新技術(如數據庫、人工智能等)對古文字研究有哪些影響?

陳斯鵬:不可否認,電子化資料和專業數據庫給我們的研究帶來了很多便利,能大幅提高工作效率。在技術應用上,我們確實得積極學習、與時俱進。這次增訂《新見金文字編》時,我就有很切實的體會——因為處理金文圖片時沿用了10多年前的舊方法,導致不少圖片進入排版系統后精度不足,影響了呈現效果。后續工作里,我肯定要學習新的技術手段,把這個問題解決好。

不過,我們也得客觀看待數字技術的開發難度和實際效益。比如古文字相關的專業數據庫,很多機構都嘗試過或正在做,但最終能正式完成、還能推廣使用的,其實非常少見。這很大程度上是因為,這類數據庫對人力、財力、時間的投入要求極高,實際投入往往難以匹配需求。至于現在各行業都在談的人工智能,要把它用到古文字研究里,理論上是可行的,但前提是得有極其巨大的資源投入。目前,我對這一點暫時不敢抱太樂觀的態度。