最近,下沉市場這個以前不太受到關注的“小透明”,仿佛一夜間成為了各路汽車大神眼中的香餑餑,其地位被放在了空前重要的位置。

一汽-大眾通過“廠店分離、車間共享”模式,簽約75家新經銷商覆蓋68個市縣,縮短建店周期至36天。

豐田與“久車GO”平臺合作,將卡羅拉1.2T車型的年度包銷權授予該平臺,開發縣域市場潛力。

作為豪華品牌代表的奔馳、寶馬、奧迪則是通過優化渠道網絡和輕量化模式,重點布局三四線城市及縣域市場。

新能源品牌蔚來推出子品牌“螢火蟲”,定位10萬-20萬元價格區間,主打下沉市場,首款車型起售價11.98萬元;并通過“百城繁星計劃”,計劃覆蓋所有四線城市。

特斯拉首次入選新能源汽車下鄉車型目錄,希望通過政策響應加速布局縣鄉市場;另外,計劃在2025年下半年推出一款代號為E80的新車型,而這款車的最大亮點就是其低至14萬元人民幣的預計起售價,價格僅為Model 3的一半,定位下沉市場和年輕人首款特斯拉車型。

極氪、小米雖沒有專門推出針對下沉市場的新車型,但是在銷售服務領域則制定了專門的商務合作伙伴計劃,給予了下沉市場充分的關注度。

途虎、天貓、京東最近都突然加大了對下沉市場的補貼支持力度,將擴張的步伐不約而同的邁向這片往日的邊緣市場。

這個巨大的市場,為什么以前沒有被發掘,現在為什么大家又都趨之若鶩呢?

01、開發下沉市場時機已到

下沉市場這個概念主要來源于近年的經濟分析和學術討論,在他們對市場進行規劃與總結時,二線及以上城市總是出現在各類目標計劃的前面或分析圖表的上部,其余的地區就被相對應的稱為低線級市場或在圖表中處于下沉位置的市場。

下沉市場指三線及以下城市、縣鎮與農村地區的消費市場,覆蓋人口約8.9億,占全國總人口的63%以上,2024年消費規模超17萬億元,占全國消費總量的近六成。

下沉市場其實以前早就被開發過,只不過那時候主要是作為4S店的二級網點在進行布局,另外,國產車尚處于非主流狀態的時候,也是把精力更多的放在了三線及以下城市。

以汽車為例,2009年3月啟動“千店萬點”行動,將銷售網絡覆蓋至30%的鄉鎮市場;同期奇瑞汽車也在中部經濟帶的二三四線城市建立了完善的銷售服務網絡。

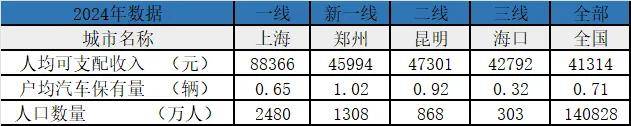

下沉市場體量規模大,但是地域范圍更大!這占比六成多的人口和消費,來自于占比全國九成多的廣大區域,人均可支配收入、戶均汽車保有量、人口數量跟一二線城市比起來,可以用“稀薄”來形容。

從某種意義上來說,市場是具有消費意愿與消費能力的人的集合。這個概念應用到汽車相關領域,有數據顯示,當人均可支配收入達到4萬元時,汽車消費就會顯著增長,這代表的就是汽車消費能力;而戶均汽車保有量越低,越會有意愿購買汽車;人口數量則代表了“人的集合”達到了何種規模。

從全國來看,2024年全國人均可支配收入首次突破4萬元,達到41314元,從上表可以看到,高線級城市的戶均汽車保有量非常接近戶均一輛的臨界狀態(進入這個狀態后,汽車銷量將以更新為主,增長放緩),當然,北京和上海如果不限牌,早就超過戶均一輛車了。

而海口作為三線城市的頂流,該三項指標相比表中其余城市,其數據還有較大的成長空間,至于其它三線城市甚至更低線級的城市,限于公開資料披露得有限,筆者自己的統計數據并不完整,但是合理推測,其成長空間大概率會更大一些,也就是說開發下沉的汽車市場的時機已經成熟。

02、布局為何都停留在“卡點”階段?

首先,經濟環境惡化,讓開發下沉的汽車市場并不容易,最主要的難點在于其地域范圍廣闊且人口分布分散,居民可支配收入難以增加,實際運營下來,往往得不到滿意的投資回報。

地域廣闊導致市場“資金密度”較低,不易形成聚集效應,難以符合現有的授權體系和連鎖體系的經營要求。

對于整車銷售來說,授權體系全部要求實行“專營”,不可能在奔馳4S店的展廳里面還擺著幾輛寶馬,這是不可想象的事情。

十五年以前或更早,汽車交易市場大行其道的時候,一個展廳里面擺放著好多個品牌的汽車的這種場景很常見,而且不光是低線級城市,一線城市里面也有,這種現象在《每年近2000家4S倒閉,這一市場也變得冷冷清清、難尋歸宿?》這篇文章里面對此有詳盡的介紹。

但是無論是在汽車交易市場還是在下沉市場,當時都是各個4S店自己在進行“二級網點”的布局和合作,盡管這些二網后來也得到過一些主機廠的政策支持,但是總體是通過4S店來進行管理的,主機廠的授權名單里面并不包括這些二網。

主機廠之所以不承認二網是授權店,就是因為二網在硬體建設方面不符合主機廠在CI識別體系方面的規定要求;另一方面,這些二網之所以不申請經銷資格,不是不愿意,而是每月不到30臺的銷量支撐不了4S店高昂的初始投資和日常運營的費用。

對于養車連鎖來說,下沉市場的加盟店不多,也是因為服務半徑內的可服務對象相對稀少,客單價做不起來,導致總體營收較低,結果就是利潤支撐不了日常運營的費用。

另外,低線級城市的交通、電力、網絡等基礎設施遠沒有高線級城市完善,獲得這些公共服務的成本較高,這就導致了投資人在投資建店時,在電力、消防、環保、用水等方面往往需要付出比高線級城市更多的“溝通”精力和財力。

面對下沉市場消費意愿仍有,但是消費能力不足的現實,如本文開頭所述,在整車方面紛紛推出低價車型;在服務方面,主機廠力推“輕量化”網絡,降低硬體標準的同時,也降低了建店初始投資的門檻。養車連鎖們更是祭出直接補貼的大招,力爭砸開下沉市場的發展瓶頸。

只不過無論是主機廠,還是養車連鎖,他們的布點模式還是停留在“卡點”的階段。

在高線級城市,商超和汽車城這樣的人群扎堆的點,相對容易找到,也就是容易形成聚集效應,但是在低線級城市,這種點很稀缺,即使有,其聚集效應也相當有限,加上本身總體消費能力較弱,即使降低了建店初始投資的門檻,后續的運營支出依然需要持續的盈利能力硬扛。

面對這樣的市場環境,除了全力提升銷量,努力降低固定費用也是生死存亡的關鍵,其實幾十年前的二網模式就是很好的適應市場環境的產物。當然,二網模式對品牌的宣傳效應幾乎沒有,而且依然停留在“卡點”的階段。

那么,轉換一下思維,山不向我走來,我可以向山走去!

03、如何才能沉下去?

對于整車銷售,積極的網上宣傳結合定期的巡回展示,無論固定費用還是變動成本,都要遠遠小于單獨建店。

根據以往的實際經驗,那些開在地市縣的二網,除非銷售價格比一網(也就是正規授權的4S店)更便宜或者是直營二網,否則,多數消費者寧愿多跑幾十甚至幾百公里,也要到一網去買車或提車,畢竟,買車終歸是一項大額的消費支出。

一個摳摳搜搜、與大眾想象中高大上的4S店形象相去甚遠的“輕量化”專營店,至少其品牌宣傳效果會大打折扣。

對于養車連鎖,低線級城市的市場需要進行業務重構,以城市中心店+上門服務的模式來開展。

業務重構就是把作業內容不再按照保養、普修和事故來定義維修屬性,而是按照維修結果的可控度分為完全、部分和不可控。

例如常規保養、美容、精品加裝等,這些業務的共同點就是工藝完善、價格清晰、耗材明確、涉及的工具設備配件攜行方便、對及時性要求不高,可以歸類為完全可控業務。

完全可控業務就是所有對維修結果有影響的因子在維修業務展開前就可以充分確認,處于完全可控的狀態,這類業務就適合網上預約+上門服務, 經過測算,只要規劃得當,就能產生規模效應,而且綜合費用成本,比建店卡點要低得多。

就算是建店,也可以是區域綜合店+專項特色店+社區便利店這種類似于醫院分級診療一樣的維保體系,沒必要每一處都建成綜合店,哪怕趁著現在補貼的好政策把綜合店在低線級城市鋪開了,后續的生存問題怎么解決?不是又回到了“市場資金密度低,不足以支撐日常運營”的窘境了。

面對不同的市場環境,需要不同的運營方法,原先在高線級城市成功的打法,時移世易,可能就不適合低線級城市了。